| Оставленные. Из цикла – “Жизнь за так” |

|

Автор: alex |

Раздел:

Служба

|

| |

|

Мне нравятся региональные дороги, эти извилистые, двух полосные дороги по одной полосе в каждое из

направлений. Вдоль таких дорог вы не найдете больших парковок с кафешками и закусочными для автомобилистов.

В отличие от магистральных трасс, которые изменяют и продавливают структуру пространства, они вьются и

извиваются как маленькие речушки вдоль границ ландшафтных объектов. Они не будут рассекать лес, они его

обогнут, обтекая сбоку, не будут сглаживать овраг, они ухнуться вниз и с натугой поднимутся вверх, их цель

не в том, чтобы соединить две точки на карте кратчайшим путем. Они напоминают ниточки, на которые как бусинки

нанизаны маленькие деревушки.

Мне нравятся региональные дороги, эти извилистые, двух полосные дороги по одной полосе в каждое из

направлений. Вдоль таких дорог вы не найдете больших парковок с кафешками и закусочными для автомобилистов.

В отличие от магистральных трасс, которые изменяют и продавливают структуру пространства, они вьются и

извиваются как маленькие речушки вдоль границ ландшафтных объектов. Они не будут рассекать лес, они его

обогнут, обтекая сбоку, не будут сглаживать овраг, они ухнуться вниз и с натугой поднимутся вверх, их цель

не в том, чтобы соединить две точки на карте кратчайшим путем. Они напоминают ниточки, на которые как бусинки

нанизаны маленькие деревушки.

Эти дороги не располагают к быстрой езде, они частенько с плохим покрытием, петляют, информационных знаков

маловато, так что, если ты разгонишься, то рискуешь вылететь с дороги. Но как же мне нравится по ним ездить,

особенно поздней осенью или зимой, кажется, что во всем мире из людей, есть только ты и больше никого. Тут

нет следов цивилизации, которые мы привыкли видеть – освещение, заправочные станции, развязки, двух и более

этажные дома, нет, этого всего нет. Заправки встречаются так редко, что возникает вопрос, как же люди здесь

содержат машины, ведь чтобы заправить ее, необходимо проехать минимум двадцать, а то и более километров.

Ты проезжаешь небольшие деревни, которые состоят из нескольких десятков небольших домов и в обязательном

порядке наличествует полуразрушенный храм. По размеру остова храма, понимаешь, что в лучшие времена здесь

проживало несколько тысяч людей, иначе не объяснить причину, по которой построили таких размеров храм, да и

как малое количество людей, могло осилить такие размеры.

Останавливаешься, чтобы размяться, выходишь из машины, и тебя окутывает тишина, природная тишина. Слуху это

не привычно, он не улавливает техногенный фон, сознанию не на что опереться, оно ищет базис для опоры, а его

нет, возникает ощущение “оставленности”. В некоторых домах горит свет, но горит он не так как в городе: ярко,

вызывающе, требовательно, здесь же, свет не горит, нет, он кротко льется из окна, мягко и тихо. Тут нет

надобности в требовательности и яркости, так как не у кого требовать, да и нечего. Все кто хотел и имел

возможность, все уехали из этих мест – деревня умирает.

Этих мест как бы нет вовсе, вы не найдете упоминания о них на новостных лентах, тут нет школ, детских садов,

дорог – в их общечеловеческом понимании, коммуникационные компании сюда не идут, даже за деньги. Для

государства, такие деревушки и люди, которые там проживают – это не разрешимая головная боль, так что лучший

вариант решения этой проблемы – забыть и оставить. Но удивляет другое. Эти места оставлены и церковью. Если с

государством понятно, так как для него главное – экономическая выгода и политическая целесообразность, но для

церкви главное люди.

Я был свидетелем диалога двух священников. Один батюшка, который служил в городе, просил деревенского

священника отслужить воскресную службу за него, объясняя попутно, что в деревне мало людей и нет ничего

страшного, если у них не будет воскресной службы. Условно “неблагонадежный” священник ссылается в деревню,

“хороший” отправляется в город. Хотя не понятно, чем люди, которые проживают в городе лучше, чем те, которые

проживают в деревне? Почему малое количество людей – это причина не дать им возможность причаститься в

воскресение? Тем более, что в городе есть несколько храмов, которые расположены в шаговой доступности друг от

друга, а в деревне среднее расстояние между действующими храмами исчисляется десятками километров. Найдутся,

наверное, и те, кто скажет, что это присуще нашей стране, так как мы, мол, людей не любим, о них не заботимся

и так далее и так далее. Но я не соглашусь с этим мнением. Некоторое время назад посмотрел телесериал –

“Молодой папа”, не скажу, что он мне понравился или, что я был от него в восторге, но то, что фильм сделан

добротно, с этим спорить было бы глупо. Так вот там очень показателен один момент. Некоторого кардинала -

главу католической церкви в Нью-Йорке, изобличили в педофилии. Как вы думаете, какое решение принимает Папа

Римский? Он не предает его мирскому суду, не оставляет с собой, как любящий отец, который хочет исправления

своего сына, нет, он отправляет его служить на Аляску. Наверное, дети, который живут на Аляске, чем-то

заслужили такого священник больше, чем дети из Нью-Йорка. Понятно, что это только фильм, но ведь искусство –

есть отображение нашей действительности.

Есть какая-то неуловимая, ускользающая красота в этих местах, ее трудно описать, так как эта красота не

видимая, а ощущаемая. Оставленность и брошенность миром, в момент соприкосновения с тобой, вызывает

беспокойства и смятение, ты лишаешься ориентиров, тебе не на что опереться, все, что в твоей жизни является

основой твоего безопасного существования, превращается в туман, все, что в твоем сознании является смыслом

твоего бытия, рассыхается и осыпается пылью. В этот момент хочется бежать, так как происходит не просто разрыв

и деформация твоего мировосприятия, нет, оно начинает сыпаться и разрушаться, образуется пустота, которая

порождает множество вопросов, и в этой ситуации, думаешь, что единственное верное решение – убежать и забыть.

Но если ты пересилишь себя и задержишься, то пустота начнет заполняться новым содержанием – тишиной. В этой

тишине ты примиряешься с собой и смысл бытия, неопределяемый словами, начинает распускаться и успокаивать,

ты наконец-то можешь услышать и ощутить присутствие Бога.

|

| |

| |

|

|

| |

|

|

|

| |

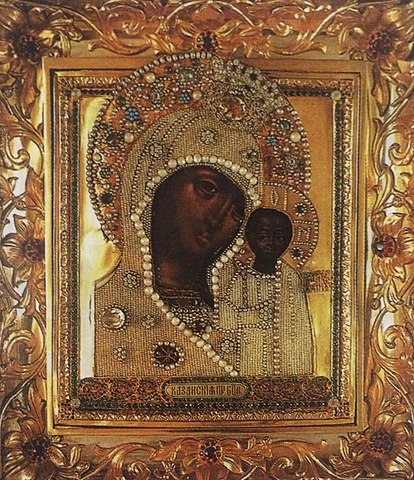

| Празднование Казанской иконе Божией Матери |

|

|

| |

Седмица 20-я по Пятидесятнице (ев. чтения 23-й седмицы). Празднование Казанской иконе Божией Матери (в память избавления Москвы и России от поляков в 1612 г.). Равноап. Аверкия, еп. Иерапольского, чудотворца (ок. 167). Семи отроко́в, иже во Ефесе: Максимилиана, Иамвли́ха, Мартиниана, Дионисия, Антони́на, Константина (Ексакустодиа́на) и Иоанна (ок. 250; 408–450). Мчч. Александра еп., Ира́клия воина и жен Анны, Елисаветы, Феодотии и Гликерии (II–III). Сщмчч. Серафима, архиеп. Угличского, и с ним Владимира Соболева, Александра Андреева, Василия Богоявленского, Александра Лебедева пресвитеров и прмчч. Германа Полянского и Мины Шелаева (1937); сщмчч. Николая Богословского, Николая Ушакова пресвитеров и прмч. Григория Воробьева (1937). Обре́тение мощей сщмч. Никодима, еп. Белгородского (2012). Андрониковской и Якобштадтской (XVII) икон Божией Матери. Утр. Лк., 4 зач., I, 39–49, 56. Лит. Богородицы: Флп., 240 зач., II, 5–11. Лк., 54 зач., X, 38–42; XI, 27–28.

|

| |

| |

| Неделя 18-я по Пятидесятнице. Глас 1-й. |

|

|

| |

Память святых отцов VII Вселенского Собора (787). Мчч. Назария, Герва́сия, Прота́сия, Келси́я (54–68). Прп. Параскевы-Пе́тки Сербской (XI). Прп. Николы Святоши, кн. Черниговского, Печерского, чудотворца, в Ближних пещерах (1143). Мч. Сильвана, пресвитера Газского (IV). Сщмч. Михаила Лекторского пресвитера (1921); свт. Амвросия исп., еп. Каменец-Подольского (1932); сщмч. Петра Лебедева пресвитера (1937); прмч. Максимилиана Марченко (1938). Яхромской иконы Божией Матери (XV). Воскресная служба Октоиха Утр. Ев. 7-е, Ин., 63 зач., XX, 1–10. Лит. 2 Кор., 188 зач., IX, 6–11. Лк., 35 зач., VIII, 5–15. Свв. отцов: Евр., 334 зач., XIII, 7–16. Ин., 56 зач., XVII, 1–13.

|

| |

| |

| Неделя 17-я по Пятидесятнице. Глас 8-й. |

|

|

| |

Мчч. Сергия и Вакха (290–303). Свт. Ионы, еп. Ханько́уского (1925). Прп. Сергия Послушли́вого, Печерского, в Ближних пещерах (ок. XIII). Прп. Сергия Ну́ромского (Вологодского) (1412). Обре́тение мощей прп. Мартиниана Белоезе́рского (1513). Мчч. Иулиана пресвитера и Кеса́рия диакона (I). Мц. Пелаги́и Тарсийской (290). Мч. Полихрония пресвитера (IV). Сщмч. Николая Казанского пресвитера (1942). Псково-Печерской иконы Божией Матери, именуемой «Умиление» (1524).Утр. Ев. 6-е, Лк., 114 зач., XXIV, 36–53. Лит. 2 Кор., 182 зач. (от полу́), VI, 16 – VII, 1. Лк., 30 зач., VII, 11–16. Мчч.: Евр., 330 зач., XI, 33 – XII, 2. Лк., 106 зач., XXI, 12–19.

|

| |

| |

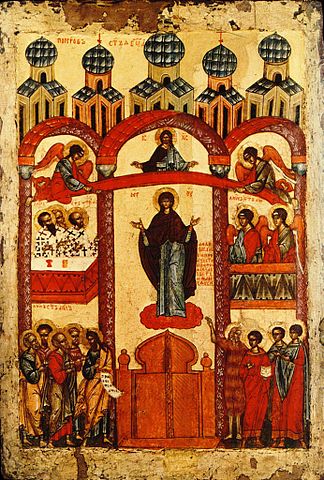

| Покров Пресвятой Богородицы |

|

|

| |

Седмица 17-я по Пятидесятнице (ев. чтения 20-й седмицы). Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии Ап. от 70-ти Анании (I). Прп. Романа Сладкопевца (ок. 556). Прп. Саввы Вишерского, Новгородского (1461). Мч. Домнина Солунского (IV). Прмч. Михаила, игумена Зовийского, и с ним 36-ти преподобномучеников (780–790). Прп. Иоанна Кукузе́ля (XIV). Празднование в честь Хитона Господня и Столпа Животворящего (Груз.). Равноапп. царя Иверского Мириана и царицы Иверской Наны (IV), принявших Крещение со своим народом в IV веке (Груз.)*. Собор Молдавских святых. Сщмч. Алексия Ставровского пресвитера (1918); сщмч. Михаила Вологодского пресвитера (1920); сщмчч. Александра Агафоникова, Георгия Архангельского, Николая Кулигина пресвитеров, мч. Иоанна Артемова (1937). Люблинской, Псково-Покровской, Касперовской, Браиловской, Гербовецкой и Барской икон Божией Матери. На утрене величание: «Величаем Тя, Пресвятая Дево, и чтим Покров Твой честны́й, Тя бо ви́де святый Андрей на возду́се, за ны Христу молящуюся». Утр. Лк., 4 зач., I, 39–49, 56. Лит. Богородицы: Евр., 320 зач., IX, 1–7. Лк., 54 зач., X, 38–42; XI, 27–28.

|

| |

|