| Восстановление - воспоминания священика |

|

Автор: alex |

Раздел:

Храм

|

| |

|

Как-то, я стал невольным свидетелем разговора двух людей, в силу сложившихся обстоятельств я

ехал в одном автобусе с этими людьми. Разговор у них касался темы восстановления храмов в

нашем районе. Я обратил на них внимание, когда они заговорили о нашем Храме. Один из них, на

замечание о том, что в Демкино храм восстановили, небрежно бросил: “Ну, тактам только половину

сделали”. Честно говоря, зная какой огромный труд был проделан нашим приходом по восстановлению,

меня эта фраза огорчила. Погрузившись в воспоминания на тему как это было, и мысленно проходя весь

тот путь, который наш приход прошел, начиная с 2008 года, я понял, насколько я с этим пассажиром,

одинаково превратно понимал процесс восстановление храма.

Как-то, я стал невольным свидетелем разговора двух людей, в силу сложившихся обстоятельств я

ехал в одном автобусе с этими людьми. Разговор у них касался темы восстановления храмов в

нашем районе. Я обратил на них внимание, когда они заговорили о нашем Храме. Один из них, на

замечание о том, что в Демкино храм восстановили, небрежно бросил: “Ну, тактам только половину

сделали”. Честно говоря, зная какой огромный труд был проделан нашим приходом по восстановлению,

меня эта фраза огорчила. Погрузившись в воспоминания на тему как это было, и мысленно проходя весь

тот путь, который наш приход прошел, начиная с 2008 года, я понял, насколько я с этим пассажиром,

одинаково превратно понимал процесс восстановление храма.

Как правило, если мы слышим о восстановлении, то мы думаем об этом, как о процессе восстановления

некоторого объекта недвижимости. Но самое удивительное – это даже не то, как мы представляем этот

процесс, а то, что нас мотивирует и заставляет действовать в самом начале этого пути. Если попытаться

убрать всю эмоциональность и детерминировать побудительные причины, то мы с удивлением обнаружим,

что в подавляющем большинстве случаев причиной восстановления любого храма была личностная

заинтересованность человека. Причем Богу в этой ситуации, как правило, отводят “оправдательное место”,

Им оправдывают весь процесс. Разговаривая со многими людьми, которые, так или иначе, были причастны

к восстановительным работам, не только в нашем храме, но и в других, я мог наблюдать это повсеместно.

На вопрос: для чего вы это делаете? Люди отвечали одинаковым набором штампованных заготовок: Богу

это угодно, люди будут иметь возможность молиться Богу, восхвалять Бога и служить Богу, и так далее и

тому подобное. Но когда начинаешь более пристально вглядываться в эти ответы, начинаешь видеть

первопричину – гордыню человека.

Размышляя над этой мыслью, я осознал, что и нас так же не миновала сия участь. Один человек, с которым

я разговаривал о своем желании участвовать в восстановлении, заметил: “Восстановить храм большого ума

не надо – это всего лишь строение, для этого необходимы деньги, которые всегда можно достать в необходимом

количестве. Но построить Храм – это труд, который мало связан со строительством как таковым”. Находясь в

самом начале пути, я не придал этому замечанию должного внимания. Но со временем, я начал улавливать ту

разницу, которая существует между храмом и Храмом. И вот, находясь в автобусе, случайно подслушав, чужой

разговор незнакомых мне людей, я понял – человек может построить или восстановить только храм, но

преобразить его в Храм может только Бог, Своим присутствием. Это не связано с самим зданием, с эго красотой,

с количеством денег потраченных на отделку или на убранство, это не связано ни с чем, что имеет отношение к

материальному миру, это связано лишь только с волей и действием Бога.

Поездка моя подходила к концу, и мне предстояло, еще много потрудится, так как день только начинался.

|

| |

| |

|

|

| |

|

|

|

| |

| Соборование |

|

|

| |

Браться и сестры, в храме, в 10:00 будет совершаться таинство Соборования.

|

| |

| |

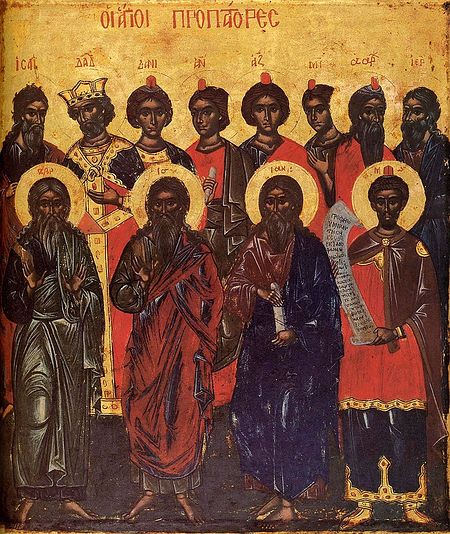

| Неделя 29-я по Пятидесятнице, святых праотец. Глас 4-й. |

|

|

| |

Сщмч. Елевферия, матери его мц. Анфи́и и мч. Кори́ва епарха (II). Прп. Павла Латрийского (955). Свт. Стефана исп., архиеп. Сурожского (VIII). Собор Крымских святых*. Сщмч. Илариона, архиеп. Верейского (1929). Прп. Трифона Пе́ченгского, Кольского (1583). Мч. Елевферия (305–311). Прп. Парда отшельника (VI). Сщмчч. Александра Рождественского, Василия Виноградова, Викторина Добронравова пресвитеров (1937). Воскресная служба Октоиха совершается вместе со службой святых праотец. Порядок соединения указан в Типиконе и в Минее 11 декабря. Утр. Ев. 7-е, Ин., 63 зач., XX, 1–10. Лит. Кол., 257 зач., III, 4–11 (Недели 29-й)**. Лк., 76 зач., XIV, 16–24 (Недели 28-й)***.

|

| |

| |

| Введение во Храм Пресвятой Богородицы |

|

|

| |

Введение (Вход) во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии На трапезе разрешается рыба. На утрене величание: «Величаем Тя, Пресвятая Дево, Богоизбранная Отроковице, и чтим еже в храм Господень вхождение Твое». После Евангелия по 50-м псалме – «Слава», глас 2-й: «Днесь Храм Одушевленный...», «И ныне» – то же. «Честнейшую» не поем, но поем припевы праздника. 1-й припев: «Ангели, вхождение Пречистыя зряще, удивишася, како Дева вниде во Святая святых». На литургии вместо «Достойно» Утр. Лк., 4 зач., I, 39–49, 56. Лит. Евр., 320 зач., IX, 1–7. Лк., 54 зач., X, 38–42; XI, 27–28.

|

| |

| |

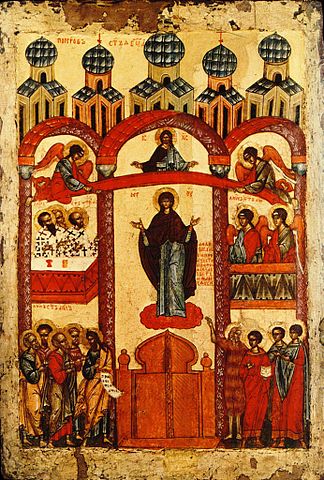

| Покров Пресвятой Богородицы |

|

|

| |

Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии Ап. от 70-ти Анании (I). Прп. Романа Сладкопевца (ок. 556). Прп. Саввы Вишерского, Новгородского (1461). Мч. Домнина Солунского (IV). Прмч. Михаила, игумена Зовийского, и с ним 36-ти преподобномучеников (780–790). Прп. Иоанна Кукузе́ля (XIV). Празднование в честь Хитона Господня и Столпа Животворящего (Груз.). Равноапп. царя Иверского Мириана и царицы Иверской Наны (IV), принявших Крещение со своим народом в IV веке (Груз.)*. Собор Молдавских святых. Сщмч. Алексия Ставровского пресвитера (1918); сщмч. Михаила Вологодского пресвитера (1920); сщмчч. Александра Агафонникова, Георгия Архангельского, Николая Кулигина пресвитеров, мч. Иоанна Артемова (1937). Люблинской, Псково-Покровской, Касперовской, Браиловской, Гербовецкой и Барской икон Божией Матери. На утрене величание: «Величаем Тя, Пресвятая Дево, и чтим Покров Твой честны́й, Тя бо ви́де святый Андрей на возду́се, за ны Христу молящуюся». Утр. Лк., 4 зач., I, 39–49, 56. Лит. Богородицы: Евр., 320 зач., IX, 1–7. Лк., 54 зач., X, 38–42; XI, 27–28.

|

| |

|